矿工的墨画

时间:2024-06-27 06:50 来源:原创 作者:纤夫 点击:次

矿工的墨画

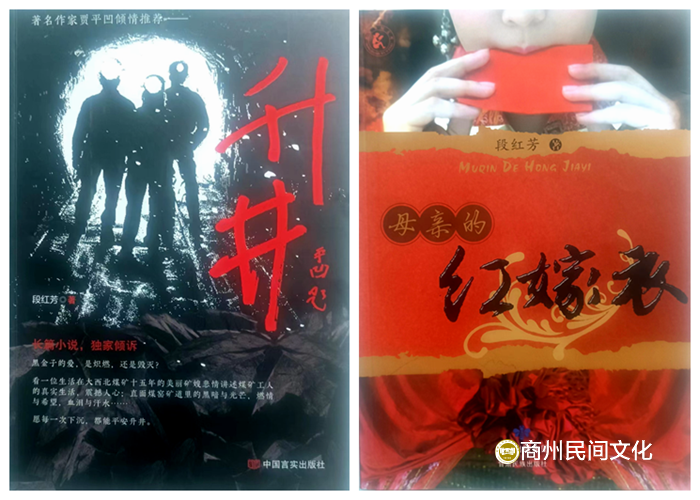

红芳《升井》小说出版了,对她而言,太难了,又成为一件大好事。 她的作品来自生活深处,成为底层人性最真实的反映。矿工,人称地下工作者,煤黑子,他们是一群人。我去过铜川煤矿,站在洞口,呆呆地看着他们出洞、入洞。漆黑的脸色,只能看到发光的眼睛,煤厂里的火车,载着煤块,驶向东南西北,这些都是矿工用汗水搬到地面。煤来发电,光照万家,让机器不断运转,其实都是矿工用躯体换来的。尽管看起来像黑人,他们的力量涌向四面八方。用文字唱响矿工的辛劳,这样的作家很有目光,也有视野。红芳以矿工为描述对象,细节细腻,打动读者。矿工看到这样的小说,也会由衷地喜悦。矿工不是一般群体,作家为这些人述说酸甜苦辣,这样的作家,情感有一定高度。矿难在媒体常常曝光,我每当看到这些新闻时,难过得吃不下饭。遭难者家庭,哭声一片。40年前,我的老表在熊耳山煤矿遇难,舅家人悲惨不已,这些情景至今犹记。红芳曾经生活在矿区,耳闻目睹矿区这类事件。因此,他笔下的矿区,总是活生生、血淋淋的,让读者感到一种抗争劲头,卖力的悲壮,和无奈的哭声。 小说语言,犹如带哨的风声,给读者一种抚肤之感。读商洛陈仓所写的小说,我觉得有镰刀割草一样轻快,跳动的文字,散发着特殊的美味。红芳的小说语言有自己的个性,在委婉中述说。与以前写的《母亲的红嫁衣》相比,作家的视角扩大了,人物的个性复杂多样,在写作的台阶上又迈高了。 《升井》中的语言叙述,就像小溪之水,潺潺流动。读了红芳《母亲的红嫁衣》,其语言的氛围总是温情、母爱,又有凄惨。她以女性的情感,言辞中显示着纤细、关怀、忍让,表现人物有贤惠之心,有宽厚胸怀。红芳出生在商州区麻街丹阳村河畔,她文字的语气地域性很明显。比如:矿区的日子,就是缝缝补补,不说别人,就拿咱两家来说,都是缝补过的,你是后爹,我也是后爹,唉!你俩还比我好,还有两个亲生的儿子,你看我有啥?儿子一年半载连一封信都没,和冬瓜也是凑合,帮衬着把他的三个娃拉扯大,这亲的都指靠不上,还能自靠不亲的吗? 《升井》文字中,对矿工的描述,也很温顺。矿区也是社会的一个单元,男男女女有着七情六欲。作者的语境,淋漓尽致地展示了矿工的生活状况。没有好的语言,读者不会感受到他们心中的喜悦。作家陈彦说:“越来越不注意技术的层面,最后也就没有艺术层面。”红芳的小说,语言叙述有着自己的个性。 《升井》小说框架,在隐含中有着独特感。斜拉式大桥和小桥架式不同。塔结构和楼房是两种类型。我感觉《升井》像是网式框架,矿工和家庭犹如网上的结点。大多数作家的小说如同渔网。通过矿工原生态的生活展示了如此人生是多么烦恼,矿工的生存状态是何等可怜和可悲。作家可以尝试多种小说框架。红芳也可以写作转型,由脚桥变为斜拉式悬空桥,引起读者对文字的震动。 作者陈仓说:“我认为,真正优秀的文字作品,它不是写出来的,而是活出来的——想象也是‘活着的范畴’,是用我们的语言和思想熬出来的。”红芳对这句话应该很有感觉的。她在兄妹的“红木林”中比出来的,在自己小屋子里苦苦熬出来的。 贾平凹题写书名,军旅作家齐闯作序,真是高人助推。我很喜欢平凹先生一句话:商人永远缺钱,我永远少一本书。2024年5月18日在商洛学院会议厅红芳当时在场也听到这句话。 2024年6月28日 (编审:徐刚民) (责任编辑:商州民间文化研究协会) |

- 上一篇:天上人间老君山——老君山游记

- 下一篇:怀念父亲