民国将军党必刚其人其事

时间:2024-02-27 18:18 来源:原创 作者:徐刚民整理 点击:次

民国将军党必刚其人其事

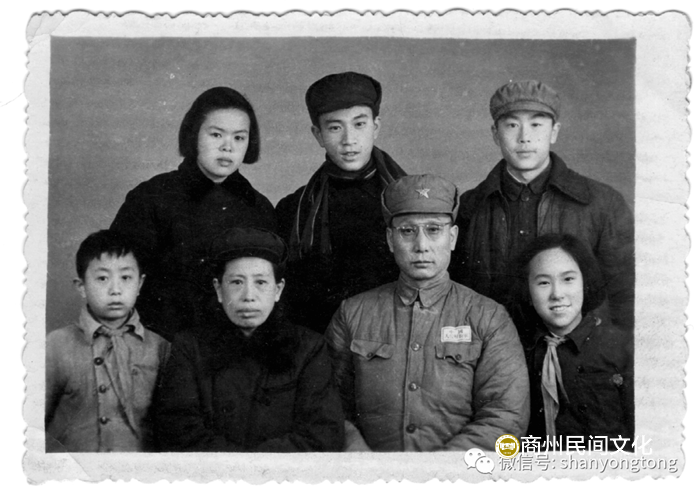

编者按:在陕西商州东里一带古老的商於古道上,历史上有一个重要站点叫府君庙。这里自古人才辈出,名人荟萃。明清时期,有南镗、王三喜,官居三品。民国至今,先后有罗甸服(民国时期中将)、王天聪(国家副部级)、王天健(国家副部级)、王治民(解放军中将)。在这些人中,民国少将党必刚的历史影响力也十分巨大,今根据网络资料摘编整理,以分享给大家。  时任新疆保安副司令时摄 一、党必刚将军简历① 1925年秋在河南开封参加国民党举办的陆军训练班。同年10月到苏联基辅、莫斯科和阿尔丹学习与工作;1927年冬在莫斯科加入共产主义青年团;1931 年回国后在上海工作;1932年9月-1934年3月被国民党逮捕入狱,后经反省脱离共青团组织;1934年6月—1949年9月在国民党部队工作。1934年在南京加入国民党,曾任南京某军部参谋、汉口与武昌军委顾问处上校股长、桂林顾问处上校主任、新疆警备总部上将高级参谋,保安司令部少将副司令等职;1949年9月25日起义投诚,后回家。 1950年 2月请求参加工作,经西南军区批准派到西南军大任俄语教员;后因工作需要又调南京军事学院任教并从事翻译工作,在中央军委刘伯承指导下翻译过许多重要文献。1970 年 6 月被遣返回原籍;对生产队安排的农活认真负责;1974 年12月12日中国人民解放军军政大学按退休处理;1987 年12 月10日南京军事学院补发了“老干部离休荣誉证”,享受离休待遇。 1943—1944年,党必刚在重庆军事学院就读期间,曾依靠孙尉如在贾家滩林场的木料和乡友王西林的资助,回乡创办起沟上村小学(即今红光小学),第一任校长由其弟党必正担任。1947年党必刚在新疆担任保安副司令上任前夕,回乡带去乡邻张平涛、郭铜锁、雷富华、俞西京等多人,这些人在解放后多担任当地党、政、军方面的一定职务。

二、党必刚将军自述②

这一生的历程极为复杂和曲折,我出生于二十世纪初清朝晚期,启蒙时在私塾读过四书五经,稍长上过新学堂,经历辛亥革命、北洋军阀时期、“五四”运动、投笔从戎当过学兵、留学苏联六载岁月、在冰天雪地的西伯利亚待过、受共产国际派遣回国和共产党干过,被捕释放后,为讨口饭吃,也在国民政府里干过,经过十四年抗战、十年内战、解放战争,新中国成立,我回到人民政府的怀抱,在西南革大俄文团、南京军事学院翻译室工作过,历经“文化大革命”,熬到改革开放,始退休,继离休。往事如云烟,回味苦涩稠,江流曲折终归海,晚晴正好放轻舟,耄耋之年将我这一生走过的道路,就回忆所及,拉杂谈了,俾资反省,以励来兹。我毕竟到了气息奄奄的年龄,终日眼涩头昏,记忆力也渐渐差起来,过去是有点日记,也在政治运动中被没收了。现在只凭脑筋,拉拉杂杂漫写一通,挂一漏万,在所难免,仅供参考,并希指正。一九九三年十月 党必刚

三、《党必刚》一书序③

人到了“落叶知秋”之年,总爱怀旧,经常将家中存放的“古董”拿出来看看,哪些值得留给后代作纪念,哪些应抛弃,抚今追昔,感慨万端。当我翻出在廿多年前伯父所写的《耄耋之年话平生》等多篇回忆文章时,黯然神伤,他曾殷切希望我将这些资料送到档案馆存档时,还追加了一句:“能出版最好!”当时我的心都碎了!我想这都啥年代了,谁还会去读它,觉得他的要求不合时宜,所以踌躇未办。现在我已面临耄耋之年,耳聋眼瞎,再办起来此事已然很困难,但一想到伯父当年在生活艰难困苦之时,竟然一点点完成了自己的心愿,写出这么多东西,作为后辈,我应竭尽全力以全伯父的托付,让他的努力不至白费。伯父一生所历新旧社会的交替,生于清末,长于民国;读过私塾,上过新课;从戎二军,留学苏俄;钻研军事,雪域工作;上海潜伏,被捕折磨;国民政府,联苏抗倭;陆大进修,建校张罗;新疆释共,解救良多;南京军院,呕心忘疴;艰难岁月,留命出涡;重归故里,收麦栽禾;暮年平反,日落西坡;世纪之终,撒手长阖。国家沧桑巨变,其间他数次身处逆境、挫折、冷遇时能寻求自我解脱,始终保持豁达、乐观情绪,心平气和、不贪图享受,一辈子不说假话,踏踏实实做事,老老实实做人,平时乐于广交朋友,与许多志同道合的友人畅叙衷肠。日常生活中他常说“没心没肺,能吃能睡;蔬菜蔬菜,心里痛快,吃肉吃肉,心里难受...”“知识是人的精神食粮,活到老、学到老是生命中最快乐的追求”等等。伯父并不是叱咤风云的英雄,他一生畏威怀德,在俄文团和军事学院期间,他发挥自己专业特长做俄文翻译,用自己专业知识、辛勤的劳动翻译出大量军事书籍,为国防事业奉献半生,为祖国这栋擎天大厦添砖加瓦。刘帅在一九五三年十月二十八日致陶汉章、党必刚、王文治三人的信中指出:“野战条例为全国需要,尤其是军事学院,作为一切教材的基础,要精确地从速出版……但如需要改,则与党必刚同志一商,不可草率乱改,因不懂俄文草率一改便失去原意,从开头到第六章为止的各种稿子一并送去,千万不可遗失一张,污一字为要”,可见刘帅对伯父工作上的肯定。 伯父是儒雅宽厚的长者,他朴实恬淡的生活方式,充实自然的生活态度,谦逊如水的做人原则,踏实勤恳的工作作风,木讷刚毅的性格,是我们晚辈追随的榜样,仁可长寿,德可延年,只在乎耕耘,不在乎收获,甘守恬淡的生活信念,始终贯穿于他生活的方方面面,或许就是他长寿延年的秘诀吧!国家已走向繁荣昌盛的时代,对父辈们苦难的生平,奋斗的历程,应当铭记。当饱受无妄之灾时没有怨悔,反而引咎自责,一生只知耕耘不问收获,淡泊名利,与人无争的品格,是留给我们后代宝贵的精神财富。这些资料不仅是给后人以历史知识的了解和启迪,也给国家、民族记录下一段可供参考的宝贵史料。 侄儿 党新民(二〇一〇年)

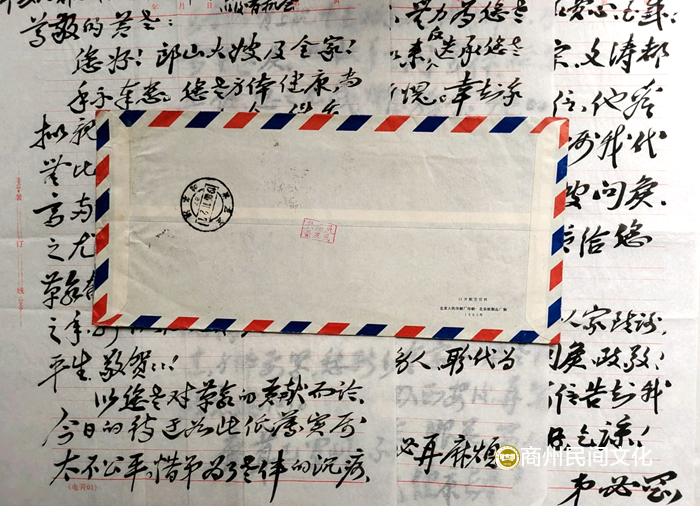

四、党必刚给老同学蒋经国去信,表达“和平统一”的期望④

党必刚(1907年10月—1999年5月),祖籍陕西商县沙河子镇,祖父于清朝光绪年间携两子迁居西安市北郊沟上村。父名广裕,母郭氏。他,生于清末,长于民国;读过私塾,上过新课。从戎二军,留学苏俄。钻研军事,雪域工作;上海潜伏,被捕折磨;国民政府,联苏抗倭;陆大进修,建校张罗;新疆释共,解救良多;南京军院,呕心忘疴;艰难岁月,留命出涡;重归故里,收麦栽禾;暮年平反,日落西坡;世纪之终,撒手长阖。党必刚八岁进村私塾启蒙,十五岁入高小就读一年半毕业,考入陕西省立单级师范讲习所。十八岁毕业,同年(1925年)投奔胡景翼的国民军二军,在开封陆军训练处当学兵,接触进步思想,9月和师习德(师哲)、冯升云等人考取赴苏留学资格,取道北京、库伦到达莫斯科,分配至基辅哈米涅夫军官学校学习军事。两年后转入莫斯科高级步兵学校,结识蒋经国、刘伯承等人。 1928年以优异的成绩从高步毕业后,分配至西伯利亚雅库茨克共和国阿尔丹矿区工作两年,任苏联国家黄白金管理局的监工、民族工作员。1930年秋返回莫斯科,在高级步兵学校做课堂翻译和资料员,在他的请求下,共产国际批准他回国参加革命。 1931年6月,从满洲里返回国内,前往上海,在刘伯承领导下从事地下翻译工作,后在周恩来同志为部长、李富春为代理部长的中共中央军事委员会担任委员,兼任对国民政府部队士兵的策反活动。1932年9月,因叛徒出卖在上海寓所被捕,受尽折磨未出卖同志,先后被关押在南京瞻园路宪兵司令部军政部军法司和水西门外海陆空军监狱、苏州反省院等处。1934年4月底走出牢笼。出狱后四处寻工作无着后,进入国民政府参谋本部当少校参谋。1935年提升为中校参谋。1937年底前往甘肃,任河西公路运输及苏联运输人员招待视察员。 1938年6月,赴汉口协助抗战的苏联专家组建“中苏特种情报所”和“军事委员会中苏特种情报电台”,随后任国民政府军事委员会顾问事务处第二科上校外员股长、庶务股长及代理科长。武汉会战后,任顾问事务处驻桂林办事处主任。1939年9月至1941年年初,担任苏联驻中国军事总顾问办公室主任兼翻译,奔波在各个战区的抗战前线,翻译苏联顾问团制定的对日“冬季攻势作战”计划等。1943年春从重庆出发,视察了第一,二、五、八等战区。 1943年秋进入陆军大学特别班第七期学习,其间在于右任、冯玉祥、孙蔚如、赵寿山、孔从周、杜聿明、韩兆鹗、高桂滋等人的帮助下筹款、筹物参与修建沟上村小学一座。1946年3月,陆大毕业后随张治中赴新疆工作,任西北行营军务处少将副处长兼迪化办公厅第二组组长,经办释放了被盛世才关押的131名中共人员,并安排送回延安。 1946年10月,调任新疆省保安副司令职务,少将军衔中将待遇。1949年5月,因秘密从事酝酿新疆和平起义被顽固派告发并撤职,调新疆省警备司令部任高级参谋,6月为治病返回四川,未能亲自参加新疆9.25起义。1950年2月,进入西南人民革命大学俄文团工作,年底被刘伯承调往南京军事学院,任翻译室主任,数年间翻译了大量苏联军事书籍和资料,为我国国防军事建设奉献斐然,其间将解放前在汉中购买的房子1座和31亩土地无偿上交给组织。 1964年转业回陕西一段时间,未被安排工作。1966年返南京军事学院,“文革”期间因新疆释放131名中共人员的所谓“新疆叛徒集团”被毒打、折磨,冠以现行反革命帽子等“罪名”,差点命殒黄泉。1968年二儿子因他的原因被迫害致死。1970年遣回老家农村劳动。1972年大儿子因病去世。1979年底给予摘帽。1980年迁居成都椒子街。 1982年给台湾的老同学蒋经国去信,表达“和平统一”的期望。同年老伴陈静贤中风,因无单位报销医药费,生活拮据,直至80年代末老伴去世。90年代初着手写回忆录等史料,在陕西省和未央区《文史资料》发表,其间住过天回镇干部疗养院、温江第二干部疗养院、红叶村等社会福利机构,1999年5月17日凌晨两点在成都下沙河堡海地通敬老院去世,享年93岁,骨灰安放于成都宝光塔陵。 党必刚一生历经新旧社会交替,数次身处逆境、挫折、冷遇,却能忠于国家、民族,始终保持豁达、乐观的情绪,心平气和、不贪图享受,一辈子不说假话,踏踏实实做事,实实在在做人,平时乐于广交朋友,与许多志同道合的友人畅叙衷肠。党必刚朴实恬淡的生活方式,充实自然的生活态度,谦逊如水的做人原则,踏实勤恳的工作作风,木讷刚毅的性格,是晚辈追随学习的榜样。只在乎耕耘,不在乎收获,甘守恬淡的生活信念,始终贯穿于他生活的方方面面,是他留给后人的宝贵精神财富。

五、党必刚将军的历史足迹⑤

《刘伯承传》后记载:编写人员先后采访了300多位同刘伯承一起战斗、工作过的战友、同事和了解情况的人。其中主要有刘华清、张震、杨白冰、薄一波、宋任穷、李德生、陈锡联、萧克、何长工、郭述申、李达、李聚奎、林浩、郭林祥、尤太忠、向守志、钟汉华、曾绍山、孔石泉、孙毅、韦杰、孙继先、陈明义、鲁加汉、肖永银、马忠全、卢仁灿、黄鹄显、徐斌洲、仲曦东、鲁瑞林、吴忠、刘昌毅、孔庆德、陶汉章、王智涛、王义淮、刘明辉、赵遵义、党必刚、刘叔禹等。还有原国民党将领杜聿明、黄维、杨伯涛、文强等。他们提供了大量的珍贵资料。有些人还对本书的撰写提出了指导性的意见。 《西安档案网》档案见证红色历史——记载历史的档案更鲜活载:未央区档案馆除了文书、民生、实物等档案外,还存有革命烈士雷晋笙(13卷)、张午将军(3卷)、南京军事学院翻译室主任党必刚(9卷)、内蒙古自治区人大专职委员张露(1卷)等多位革命先辈的档案资料。这些红色档案资料都是档案前辈们风餐露宿、不辞劳苦远赴四川、山东、南京、内蒙古等地千方百计征集整理而来的馆藏珍宝。 《维汉俄词典》——包尔汉狱中编词典得力于载:包尔汉,曾留学苏联,新疆学院(今新疆大学)教授,蜚声全疆的学者。他是国民党时期新疆的最后一任省主席,也是建国后新疆第一任省主席。被美誉为新疆九·二五起义“和平三星”(其他两星为张凤仪、党必刚)之一。 盛世才执政时期,对包尔汉的才学非常妒忌。 1941年包尔汉出狱后,基本完成《维汉俄词典》初稿,并于1950年由新疆人民出版社正式出版,深受读者青睐。 由于包尔汉在狱中与张凤仪有这段传奇历史,1949年初,原新疆省保安副司令党必刚调离时,包就力荐张任保安副司令。两人在工作中配合默契,与叶成、马吉祥等顽固分子进行坚决斗争,为促进新疆和平起义作出了贡献。 …… 资料来源: ①百度词条:党必刚 ②《党必刚》一书:自述 ③《党必刚》一书:序 ④西安善永通广告文化传播有限公司(作者党兴富) ⑤网络资料摘编 (责任编辑:商州民间文化研究协会) |

- 上一篇:浅议祖传下来的几张契约

- 下一篇:母亲(一)